- ホーム

- SDGs

- 社会課題解決への取り組み

- SDGs アクションプログラム

SDGsアクションプログラムSDGs Action Program

ネパール:スモールスタートに向けた私たちの挑戦

ネパール:ゴミ問題解決に向けて私たちができること(2024年2月~9月)

マラウイ:自ら学び挑戦できる環境を

~熱い思いを輝かせよう~(2024年3月~10月)

※ 2025年7月より、社名を「NTTドコモビジネスエンジニアリング株式会社」に変更しています

SDGsアクションプログラムは、NPO法人Colorbathさまとともに、ネパール、マラウイでのソーシャルビジネスの実現に向けて活動をしています。 私たちは、実際に現地を訪れ、人々と触れ合うことで、 現地のさまざまな社会課題を肌で感じてきました。そして「自分たちにできることは何か」を考え、 調査や視察を重ね、現地の課題に寄り添いながら、両国の明るい未来社会の実現につなげていきます。

国内での活動紹介

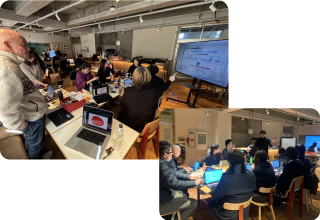

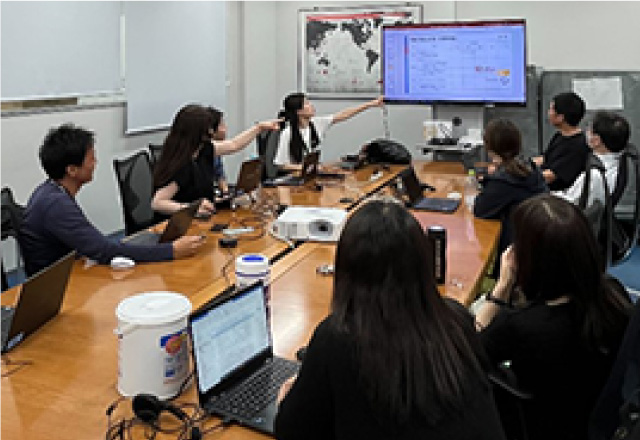

ネパール、マラウイの2つのチームに分かれて、各チームごとで、定期的にミーティングや現地ヒアリングなどを繰り返し行い、 両国の社会課題解決につながるモデル案を作り上げてました。 創出したモデル案の中から、最終的に決定した各国が取り組む施策は、ネパール「ゴミ問題」、マラウイ「教育問題」に決定し、現在は、具体的な課題解決に向けたビジネスモデルの実現に向けて、更なる深堀を進めています。

モデル案の集中検討のために合宿を行い、

夜までそれぞれの想いを語りあいました。

各チームでMTGを繰り返し行い、ソーシャルビジネスのモデル案を構築しました。

正解がない中でも、現地の方々のためになる取り組みを考え抜いてきました。

ネパール、マラウイ両国のモデル案を、社長・事業推進部長の前で各チームごとにプレゼンをし、最終的に取り組む施策を決定しました。

両国現地での活動紹介

SDGsアクションプログラム発足当初は、各国の課題を発見するために、現地の人々の生の声を収集すべく、学校や農村など、さまざまな場所へ訪問しました。取り組む課題が決定してからは、日本で構築したモデル案の検証*(PoC)や、自のら五感で体験し、現地の方と交流することで、より一層、自分たちにできることを見つけて力になりたい!と感じました。

*Proof of Concept:概念実証

ネパール

取り組む問題

ゴミ問題

ネパールの首都カトマンズにおけるゴミ問題は、各国のメディアでも深刻な環境問題として取り上げられています。

焼却炉がないネパールでは山を切り崩してゴミを貯めるしか処理方法がないため、カトマンズで排出されたゴミは、

カトマンズから北30Kmに位置するSisdolという最終処分場(ゴミ山)へ、毎日約1200トンが分別無しに運ばれます。

環境問題だけでなく、近隣住民の健康被害や風評被害にもつながる社会問題となっています。

私たちは、SDGsアクションプログラムの活動を通して、 ネパールでのリサイクルやリユースの促進、環境問題教育などに取り組むことにより、ゴミ山に運ばれるゴミを減らし、 環境問題や健康被害など、社会課題の解決に向けたソーシャルビジネスモデル立上げを目指しています。

ゴミ山(Sisdol)を視察

実際にゴミ山(Sisdol)を視察しました。

悪臭や汚染、地域住民の健康被害といった問題の他にも、この地の生まれだというだけで結婚もできないという差別問題にまで発展しているという事実を知り、大きな衝撃を受けました。

できることから一歩ずつ、この社会問題に立ち向かっていこうという決意を新たにしました。

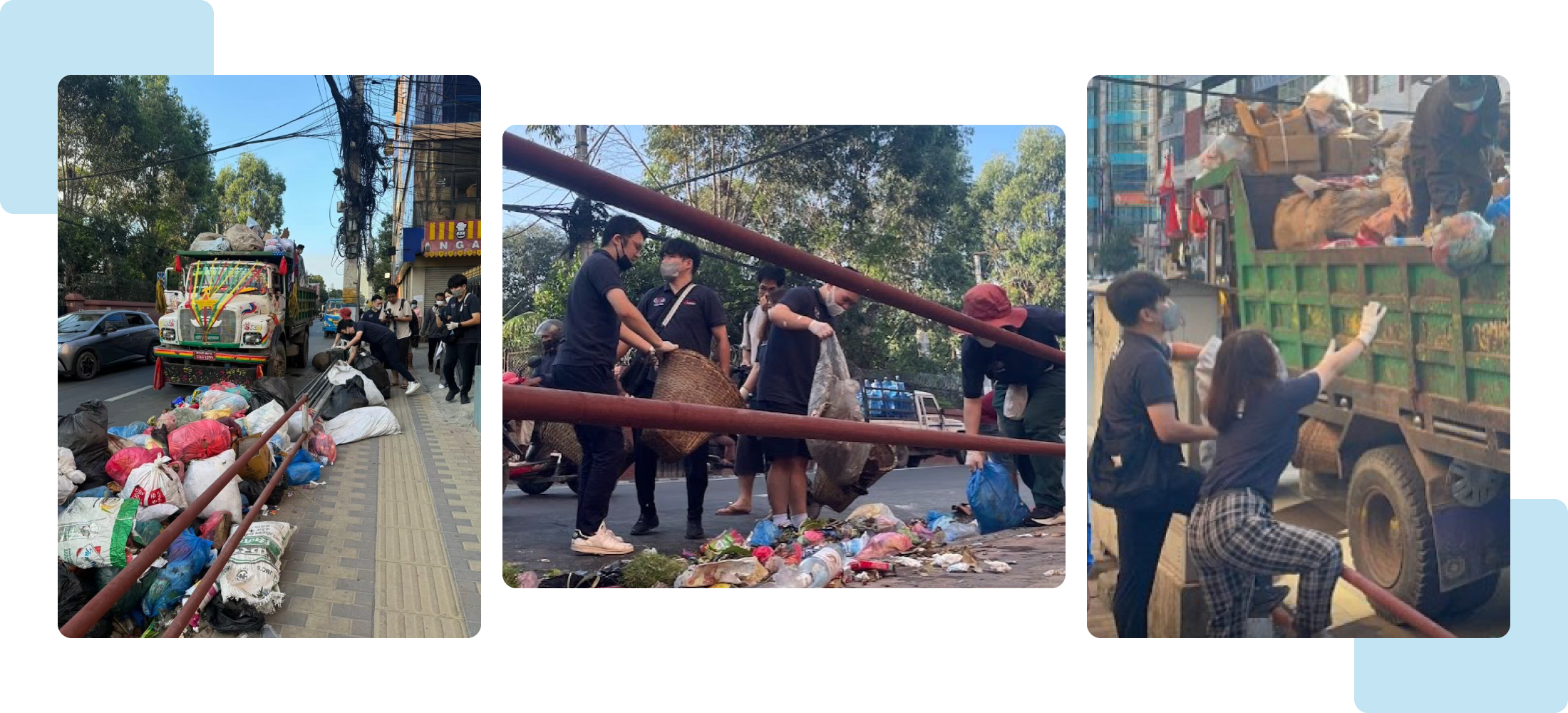

ゴミ回収の実態を知る

ネパールにおけるゴミ回収の実態を把握するため、ゴミ回収業者の仕事を体験しました。

ゴミが全く分別されていない現状を知り、ゴミの分別や資源ごみのリサイクル、住民の意識改革が必要だということを実感しました。

リサイクル業者を見学

資源ごみリサイクルを促進するためのソーシャルビジネスモデル企画に向けて、リサイクル業者の施設を見学しました。

大手リサイクル業者では、機器やシステムなどの設備が整っており、電化製品やプラスティック、紙、段ボールなど、多様な資源ゴミを扱っています。

一方、小規模リサイクル業者では、設備がないため多くの作業を手作業で行っています。

リサイクル業者の現状や課題を認識し、ゴミ問題においては住民、企業、行政が一体となって取り組んでいくことが必要だということを強く感じました。

ワークショップの開催

ネパールの子どもたちへの環境問題教育の一環として、小学校でゴミ問題やリサイクルについて考えるワークショップを開催しました。

子どもたちが学びを各家庭に持ち帰り、親世代にも浸透していく、という学びの循環を目指し、子どもたちが楽しく学ぶことのできる機会づくりに、今後も取り組んでいきたいと考えています。

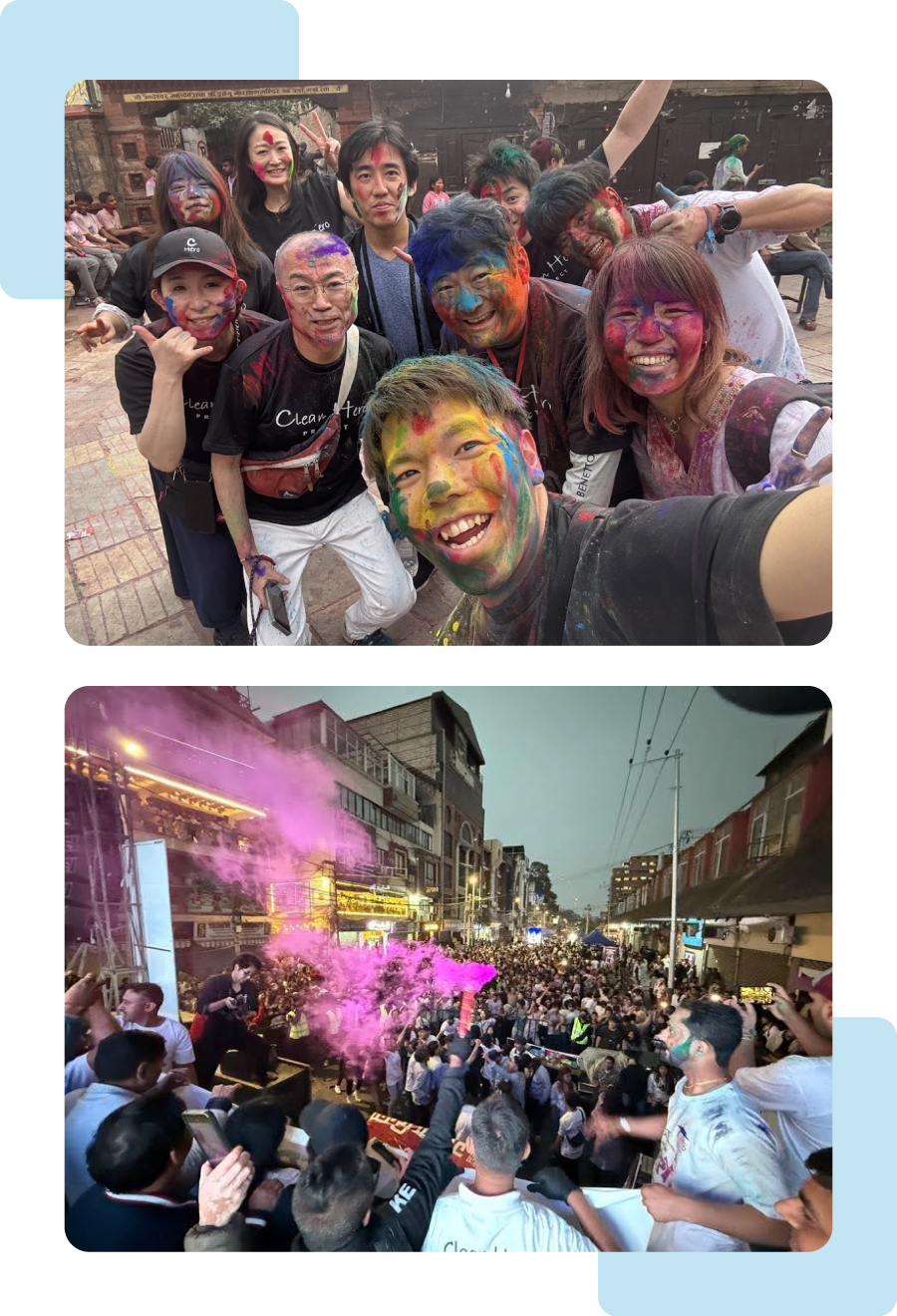

Holi期間にゴミ拾いイベントを開催

ゴミ問題への啓蒙活動の一環として、ネパールの若者が多く参加するHoli(春の訪れを祝い、豊作を祈願して、色水や色粉を掛け合うお祭り)に合わせて、ゴミ拾いイベントを開催しました。

ネパールの若者や観光客など、総勢約30名に参加いただき、現地メディアにも取り上げていただきました。

今後も、ゴミ問題への意識改革につながるイベントを継続的に開催していきたいと考えています。

リサイクル推進のために

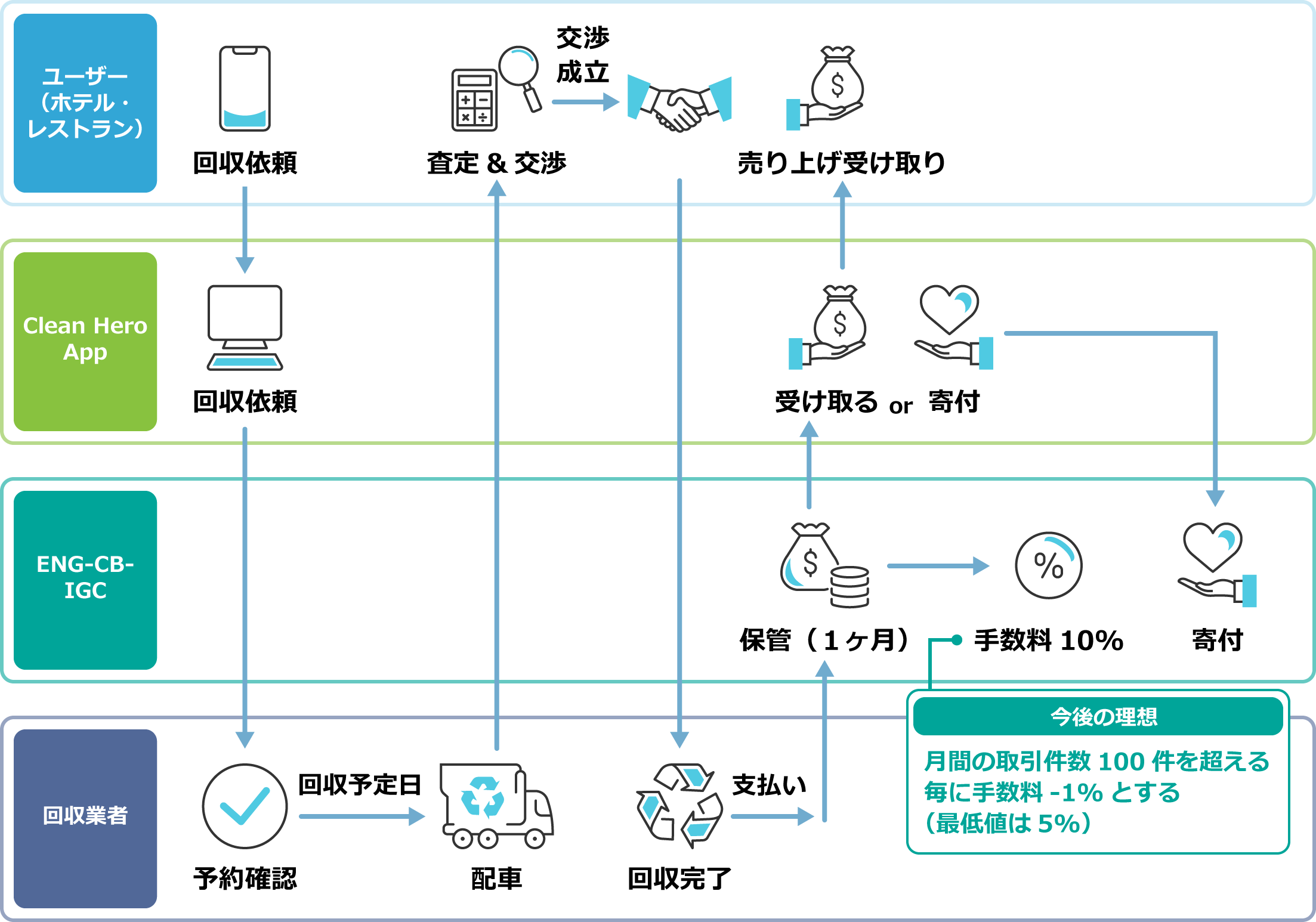

現地視察や、実際にゴミ回収の現場をみて体験した我々は、リサイクル可能な資源ごみをどう効率よく分別回収できるか。という点に着目しました。

それには、資源ごみを出す人と、回収業者をうまくマッチングさせる事。

回収業者は、まとまった資源ごみをリサイクルする事で仕分けの手間をかけずに収入をえる事ができその収入から何パーセントかを、資源ごみをだした人にキャッシュバックする。このサイクルを一元管理できるアプリを開発し、リサイクルの推進が図れないかと考えました。

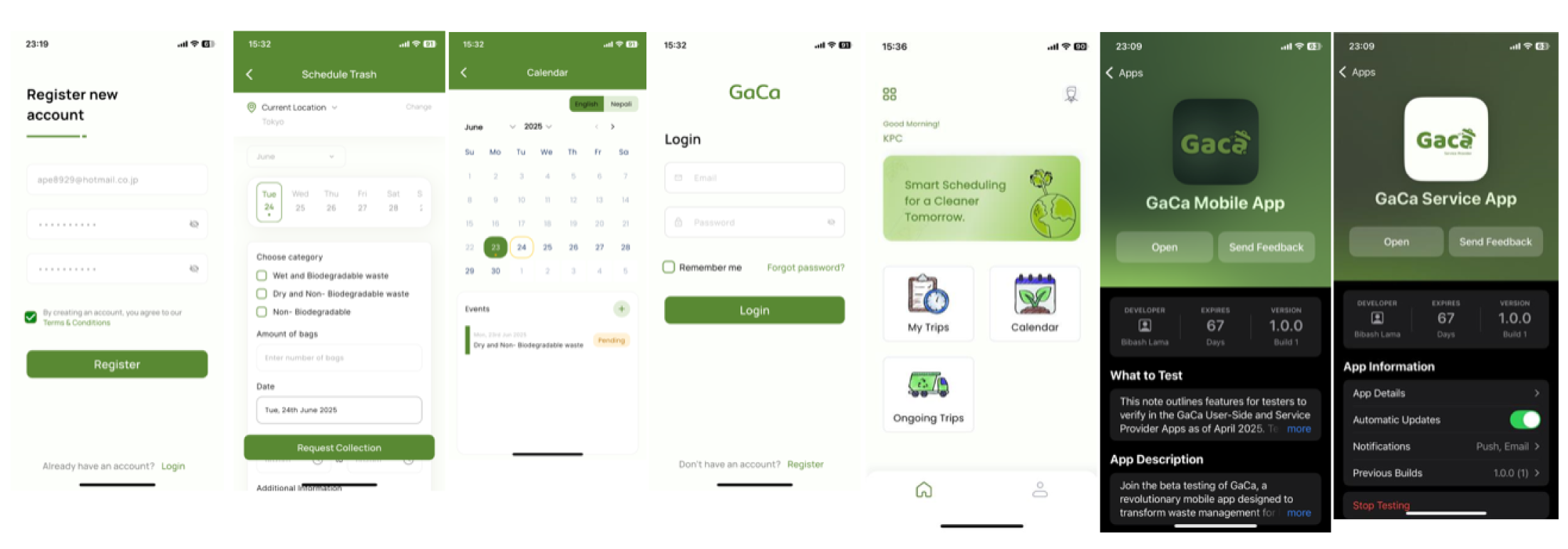

アプリの開発

現在、現地で利用するアプリ開発を我々dBEが支援し、デモ版を完成させました。

次回の渡航までには、資源ごみを出す側(主に現地レストランやホテル)と、資源ごみを回収する側(現地リサイクラー)に試験運用していただき、検証および改良に努めていきたいと思っています。

我々はこの活動をとおして、ネパール国内におけるごみの認識が変わり、美しい自然豊かなネパールという国で人々がいつまでも笑顔で暮らしていけるように。自治体とも連携し、『教育』の分野にも着手しながら持続可能な運動を続けていきます。

マラウイ

取り組む問題

教育問題

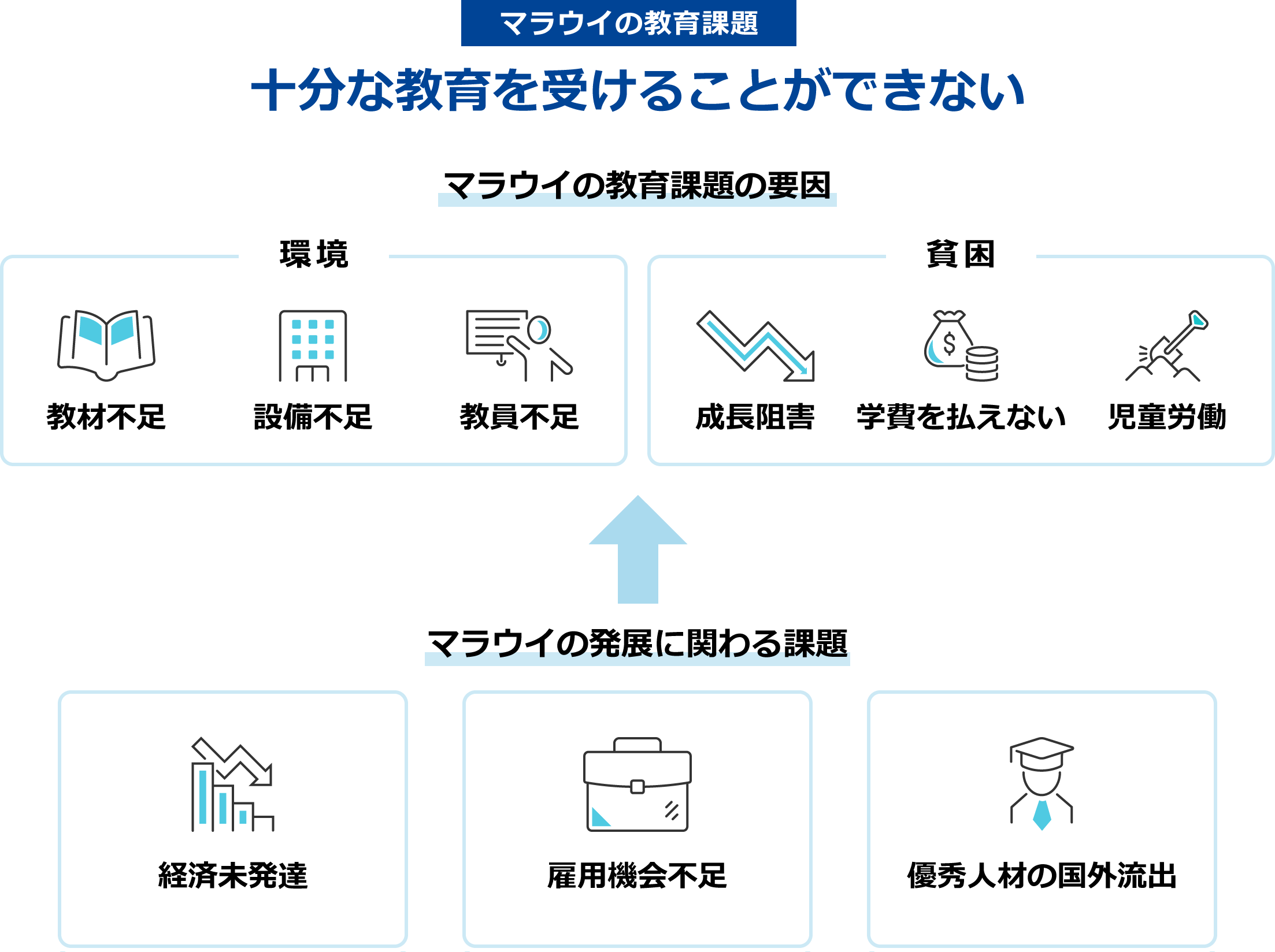

マラウイは、1人あたりのGDPが世界的に低い国の一つであり、経済・貧困・環境などが十分に行き届いておらず、たくさんの課題が要因とされていますが、 それらはとても複雑で、ひも解くのにも非常に時間がかかります。

そんな状況では、マラウイの子供達の未来は制限されるいっぽうで、平等であるはずの教育や就職も、マラウイではハードルの高いものとなってしまいます。

アクションプログラムの活動を通して、私たちは教育課題の改善に向けて活動することに決定しました。

まず、マラウイの教育の課題を探り、環境面では教員不足を含めたさまざまな「不足」、教育を受ける側の面からは「貧困に起因する要因」などの課題があることを知りました。

教育課題の改善

ではこれらの原因は何なのか、

「経済未発達」による「雇用機会の不足」、そこからつながる「優秀人材の国外流出」、そしてそれが「経済未発達」へとつながる悪循環となっており、

この悪循環を解決すれば教育課題の改善につながるのでは?ではこの悪循環はどうしたら改善ができるのか、という点に着眼しました。

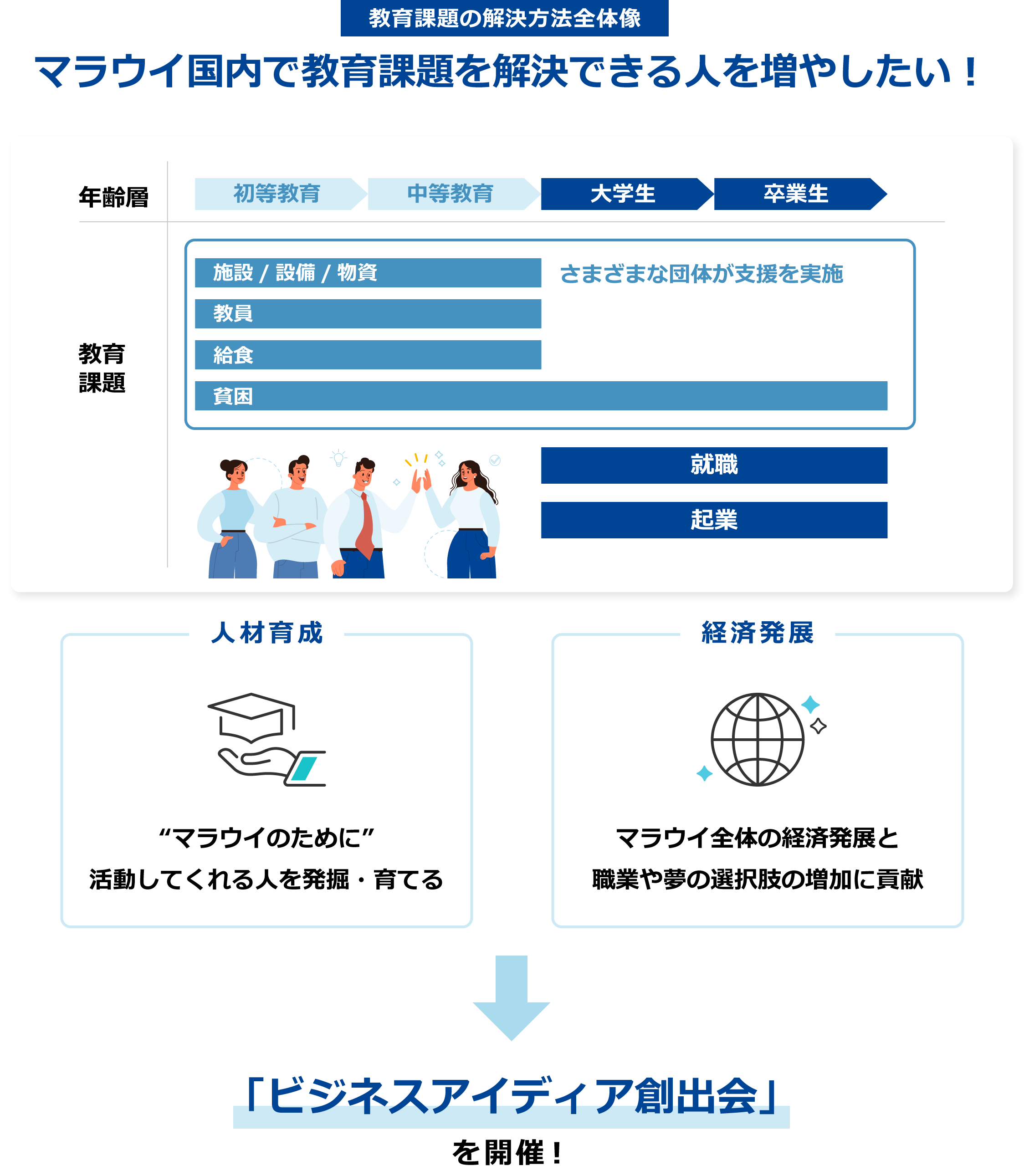

ビジネスアイデア創出会を開催

マラウイの教育課題に対してさまざまな団体が初等・中等教育向けに教材や机や椅子など物品の提供をしていることがわかりました。

しかし私たちがやりたいのは抜本的な改革。

そのためには一時しのぎの物品提供ではなく、経済発展や貧困解決が重要!と考え、

我々は「マラウイ国内で教育課題を解決できる人を増やしたい!」を目標に活動に取り組むことにしました。

これらをかなえていくための第一歩として「人材の育成」「経済発展」にフォーカスし、「ビジネスアイデア創出会」を実施することにしました。

ステップ1

MFEC(Malawi Future Entrepreneurs Challenge)の開催

大学でアントレプレナーシップを受講している学生対象に、企業支援として、ビジネスコンテストを開催をしました。

このコンテストを通して見えてきたのは、「生きるための起業」が多いこと、そのため革新的/独創的なアイディアがありませんでした。

また、資金調達などがあまり考慮されたプレゼンではなく、実現可能性に課題が残るといった点が見受けられました。

一方、参加し学生の声には、自分のビジネス案をブラッシュアップするためにもフォローアップやメンター制度が欲しいといった意見や、幅広い分野の専門家を招いてほしい、コネクションを作りたい、という声がありました。 こういった内容からも、その国の背景や将来性が紐づけられていることがわかりました。

ステップ2

SIFA(Social Innovators Forum in Africa)の開催

MFECからの課題と、学生の可能性の拡大のため、ステップ2ではステップ1のビジネスコンテストだけでなく、

さまざまなコンテンツを企画しました。

(1)ビジネスアイディアピッチ大会:起業家/スポンサーの前で若者、学生がICTを絡めたビジネスアイディアを発表(MFEC1.5)

(2)基調講演:マラウイ国内での社会課題(気候変動、教育、食糧安全保障)について専門家、教育省などがディスカッション

(3)企業ブース:マラウイや日本の企業・団体を招待して企業が事業内容や技術を紹介

(4)コミュニティカフェ:学生のビジネスアイディアに関する悩みを起業家が1対1でコンサルティング

マラウイからのメッセージ

リロングウェ大学 学生

MFEC1.0に参加しTOP3の成績を収めた3人の学生

MFECへの参加は、私たち学生にとって大きな転機となりました。まず、このように大勢の前で自分のアイデアを発表する機会ははじめてでした!とても緊張しました!他の参加者のユニークなアイデアに触れ、経験豊富な審査員の方々からアドバイスをいただき、この経験は私たちに勇気と新たな知見を与えてくれました。MFECでの経験と学びが自信となり、今では自分でビジネスを立ち上げ、日々奮闘しています。NTTの方々が親身にサポートしてくださるのが何よりも心強いです。MFECに参加できて本当によかったと心から感じています。

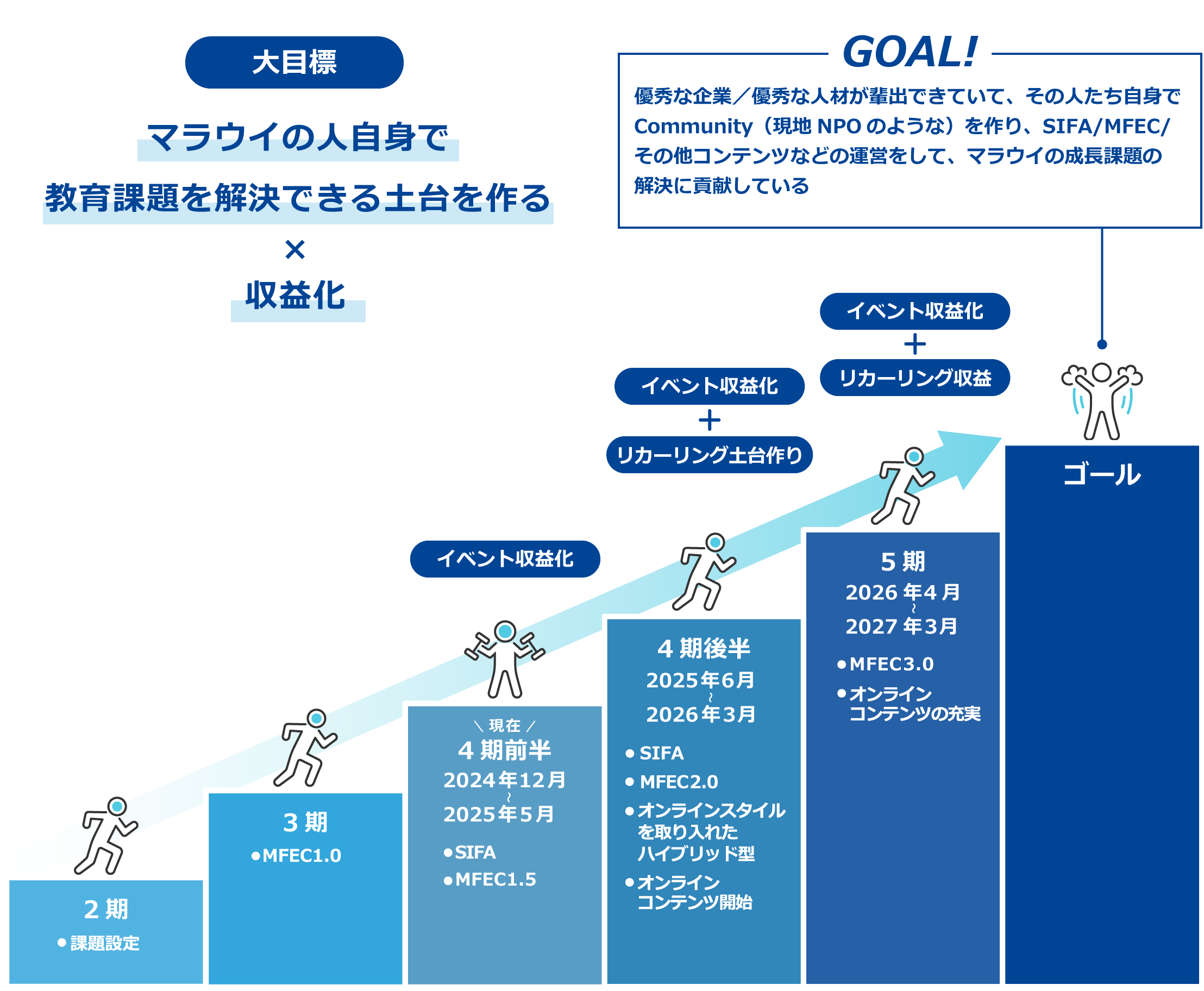

27年度までのゴールイメージ

MFECやSIFAの開催でマラウイの発展につながるビジネスを一つでも多く立ち上げることに注力してきました。

その活動の中で、マラウイの発展につながるようなイノベーティブなアイディアが出てきづらいという課題が見えてきています。

その為、オンライン学習コンテンツや、オンラインのコンサルティングを企画し、人材の育成の強化を行います。そして、現地起業家と学生のコネクション作りを強化して、ビジネス創出スピードの加速も狙います。

私たちは改めて、27年度末までに、

土台となる優秀な企業/優秀な人材が輩出できていて、

SIFA/MFEC/などのコンテンツの運営が現地できる状態をつくり、

そして、その活動を通じて、マラウイの成長課題の解決に貢献するこという具体的なゴールを掲げました。

そうして最終的にマラウイの成長課題の解決に貢献できるコミュニティの創出を実現していきたいと考えています。

その為、来年度からは、現地での自走を見据えて、コンテンツの運営を現地協力者に徐々に委託していきたいと思っています。

私たちは、MFEC2.0に向けすでに検討を進めており、社内からのオンライン学習コンテンツ作成の支援や企業とのコネクション作りに取り組んでいます。

活動紹介

活動紹介

教育省 科学技術イノベーション局長

Dr. Chomora Mikeka

NTTのソーシャルイノベーション活動は、マラウイにとって非常に有益だと思っている。マラウイ政府は今後のマラウイの発展のために、農業に加え、鉱業、観光、製造業を伸ばしていくことが重要だと考えているが、人材とアイディア不足を課題としてる。MFEC(ビジネスコンテスト)やSIFA(ソーシャルフォーラム)が若者と企業を結びつけ、優秀な人材の発掘や、新たなアイディアを生み出し、マラウイの経済発展に大いに貢献してくれることを期待している。